Von Eckhard Schiffer

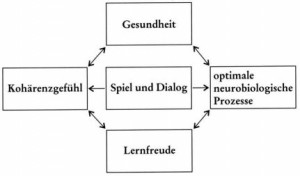

Im Titel dieses Beitrages ist der Zusammenhang und die Entfaltung von Gesundheit, Lebensfreude und Lernfreude angesprochen – als Schatzsuche. Hierfür sind weitgehend auch Lernprozesse entscheidend. Wir lernen ständig, wir können uns gar nicht dagegen wehren, denn unser Gehirn hat nichts anderes vor und nichts anderes zu tun als zu lernen. Sogar im Schlaf. Die Frage ist nur, was, wie und wo wir lernen. Körperliche Korrelate von Lernprozessen, die schon vorgeburtlich einsetzen, sind die (synaptischen) Veränderungen in den Verknüpfungen der Nervenzellen des Gehirns. Unser Gehirn ist eine ständige Umbaustelle. Wenn Sie nach diesem Vortrag aus dem Saal herausgehen, haben Sie mit Sicherheit ein anderes Gehirn als das, mit dem sie hereingekommen sind. Und wenn etwas Gutes daraus wird – nämlich eine Schatzsuche – dann entwickeln wir auch ein starkes Kohärenzgefühl.

In dem Konzept zur Gesundheitsentstehung, dem Salutogenesekonzept von Aaron Antonovsky ist das Kohärenzgefühl die entscheidende Grundlage von Gesundheit.

Kohärenz kommt aus dem Lateinischen und das bedeutet soviel wie Zusammenhang, Zusammenhalt, einen inneren und äußeren Halt haben: Sich innerlich und äußerlich getragen, gehalten fühlen und sich auch selber innerlich und äußerlich Halt verschaffen können.

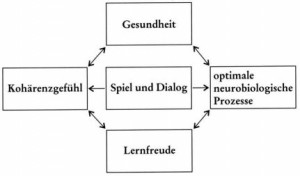

Die Eingangsthese, die ich Ihnen heute vor diesem Hintergrund mitgebracht habe, lautet nun: Wer – in unseren Breiten – ausreichende Freiräume des Spielens und des Dialoges vorfindet, hat die besten Aussichten, im Rahmen seiner Möglichkeiten über ein starkes Kohärenzgefühl bis ins hohe Alter körperlich und geistig gesund zu bleiben und die ihm gegebenen Lerntalente mit Freude optimal zu entfalten.

Wie das passiert und was mit dem Kohärenzgefühl genauer noch gemeint ist, ist Inhalt der weiteren Ausführungen.

Was in diesem Kontext allerdings weitgehend ausgelassen wird, ist die kritische Reflexion eines definierten Gesundheitsbegriffes. Denn Gesundheit lässt sich nicht eindeutig wie eine naturwissenschaftliche Konstante definieren, sondern ist immer nur in ihrem jeweiligen soziokulturellen Kontext zu verstehen.

Eine erste Annäherung an das Kohärenzgefühl

Zur weiteren Annäherung an das Kohärenzgefühl habe ich Ihnen zwei Texte mitgebracht. In dem ersten geht es um eine Szene aus der Geschichte meines Lieblingshelden Huckleberry Finn. Der andere ist ein Ausschnitt aus dem Brief Dietrich Bonhoeffers Weihnachten 1943 aus dem Gefängnis Tegel an seine Eltern.

Huckleberry Finn ist in Mark Twains Geschichten um Tom Sawyer der Bürgerschreck: faul, verwahrlost, ohne festen Wohnsitz – der Vater ein gewalttätiger Säufer, von der Mutter ist schon gar nicht mehr die Rede. Nach unseren heutigen Vorstellungen wäre demnach Huckleberry Finn hochgradig gefährdet. Offensichtlich kommt der Huck jedoch gut über die Runden. Der Leser sympathisiert mit ihm, die Geschichten laden ein, sich mit Huck zu identifizieren.

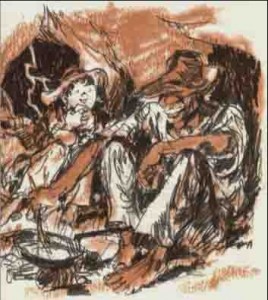

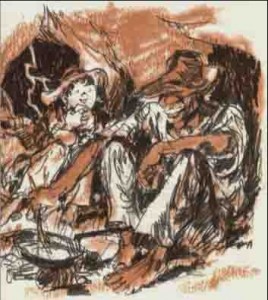

Auf der Flucht vor seinem eigenen Vater, der ihm nach dem Leben trachtet, trifft Huck den entflohenen Negersklaven Jim. Beide müssen um ihr Leben fürchten. Das Floß, das sie finden und mit dem sie auf dem Mississippistrom flussabwärts flüchten, wird zu ihrem Freiraum und Fluchtort. Unser Text knüpft an eine Passage an, innerhalb derer sie an einer geschützten Uferstelle Halt machen, um in einer Höhle auf einem offenen Feuer ihr Mittagessen zu bereiten: „Wir nahmen noch’n paar Fische von den Haken, die inzwischen angebissen hatten und warfen die Angelschnüre wieder aus. Dann machten wir alles zum Mittagessen (in unserer Höhle) fertig (…) Sehr bald wurde es dunkel, und es fing an zu donnern und zu blitzen. (…) Gleich hinterher fing es an zu regnen, und bald goss es wie mit Eimern. Und der Wind heulte, wie ich’s noch nie gehört hatte. Es war ein richtiges Sommergewitter. Es wurde so duster, dass draußen alles wie in Tinte getaucht aussah (…). Und dann tauchte ein Blitz alles in helles, goldenes Licht und man konnte für einen Moment Baumkronen erkennen, die ganz weit weg waren. ‘Jim, ist das nicht schön?’ fragte ich. ‘Ich möchte nirgendwo anders sein als hier. Gib mir noch mal’n Stück Fisch und ‘nen heißen Maiskuchen.’“

Auf dem Bild zu dieser Textpassage aus dem „Huckleberry Finn“ fühlen sich die beiden offensichtlich wohl. Ihnen schmeckt es ausgezeichnet, obwohl ihr Mahl – Fisch und Maiskuchen – relativ bescheiden ist und draußen die Welt unterzugehen scheint. Die beiden haben augenscheinlich keine Angst, fühlen sich in ihrer Freundschaft gut aufgehoben und geborgen. Und eben diese Freundschaft ist es, die in ihrem sonst eher einsamen Leben Sinn stiftet. Zusammen fühlen sie sich stark, zusammen meistern sie die Anforderungen, die die Wildnis und der Strom Mississippi mit all den dazugehörigen Gefahren an sie stellen.

Auf dem Bild zu dieser Textpassage aus dem „Huckleberry Finn“ fühlen sich die beiden offensichtlich wohl. Ihnen schmeckt es ausgezeichnet, obwohl ihr Mahl – Fisch und Maiskuchen – relativ bescheiden ist und draußen die Welt unterzugehen scheint. Die beiden haben augenscheinlich keine Angst, fühlen sich in ihrer Freundschaft gut aufgehoben und geborgen. Und eben diese Freundschaft ist es, die in ihrem sonst eher einsamen Leben Sinn stiftet. Zusammen fühlen sie sich stark, zusammen meistern sie die Anforderungen, die die Wildnis und der Strom Mississippi mit all den dazugehörigen Gefahren an sie stellen.

Der zweite Text, den ich Ihnen mitgebracht habe, scheint aus einer ganz anderen Welt heraus entstanden zu sein, aber es gibt zumindest eine bedeutende Gemeinsamkeit: Dietrich Bonhoeffer schrieb Weihnachten 1943 aus dem Gefängnis in Tegel an seine Eltern: „Ich brauche Euch nicht zu sagen, wie groß meine Sehnsucht nach Freiheit und nach Euch allen ist. Aber Ihr habt uns durch Jahrzehnte hindurch so unvergleichlich schöne Weihnachten bereitet, dass die dankbare Erinnerung daran stark genug ist, um auch ein dunkleres Weihnachten zu überstrahlen. In solchen Zeiten erweist es sich eigentlich erst, was es bedeutet, eine Vergangenheit und ein inneres Erbe zu besitzen, das von dem Wandel der Zeiten und Zufälle unabhängig ist. (…)“

Dieser Text vermittelt auf der gedanklichen Ebene, was die Episode vom Huckleberry Finn emotional vermittelt, nämlich das Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl kann sich wie in dem Bonhoeffer-Text auf eine Einzelperson beziehen, aber auch auf ein Paar wie in dem Text zu Huckleberry Finn. Ebenso kann sich das Kohärenzgefühl jedoch auf eine Gruppe von mehreren Menschen beziehen wie z. B. auf eine Familie, ein Lehrerkollegium, eine Schulklasse oder sogar eine ganze Schule. Das Kohärenzgefühl entsteht immer aus sozialen Beziehungen heraus.

Was nun die Gesundheit unserer Kinder angeht, so stehen wir vor dem Paradox, dass in den letzten hundert Jahren die Kindersterblichkeit zwar deutlich zurückgegangen ist, in den letzten Jahrzehnten unsere Kinder und Jugendlichen aber immer mehr an Allergien, Asthma, Süchten, Essstörungen, Übergewichtigkeit und Verhaltensstörungen leiden. Auch scheint die von innen her kommende Lebensfreude vielen Kindern und Jugendlichen verloren gegangen zu sein. An deren Stelle ist der Anspruch auf fun getreten.

Und: Kinder können nicht mehr zuhören – Zuhören lernt man aber nur, indem einem selber gut zugehört wird.

Zur weitgehenden angeborenen Lernmotivation und Lernfreude unserer Kinder schreibt Martin Dornes (Dornes, M.: Der kompetente Säugling. Frankfurt/M. Fischer 1993), indem dem er sich auf die Ergebnisse der beobachtenden Säuglingsforschung bezieht: „Experimente lehren, dass nicht nur Trieb- und Körperlust, sondern auch Entdeckerlust und das Gefühl, in der Außenwelt sinnvolle Zusammenhänge bewirken und erkennen zu können, zentrale Motivatoren von Lebensbeginn an sind.“

Ein zweites Zitat sagt literarisch-pointiert das gleiche und stammt aus der Autobiografie von Astrid Lindgren: „Als ich noch in die Vorschule ging, fragte die Lehrerin eines Tages, wozu Gott uns die Nase gegeben habe, und ein Knäblein antwortete treuherzig: ‘um Rotz darin zu haben’. Ach, Albin, wie konntest du nur so etwas Dummes sagen, hast du denn wirklich nicht gewusst, dass die Nase dazu da ist, damit wir uns gleich jungen Hunden durch unser Kinderleben schnuppern und schnüffeln und Seligkeiten entdecken?“

Und wie werden die Seligkeiten entdeckt? Spielend!

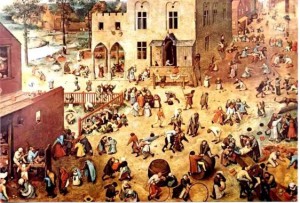

Gemeint ist von Astrid Lindgren ein Spielen – wie auf dem Bruegel-Bild – im Sinne von paidia (griechisch: kindliches Spielen) oder play (altsächsisch: plegan = pflegen): Und das bedeutet leibhaftige Welterfahrung mit allen Sinnen, einschließlich des Bewegungssinnes sowie der Gefühle (wir sprechen von Affektu-Sensumotorik).

Diese leibhaftige Welterfahrung wird als implizit-prozedurales Wissen gespeichert. Es handelt sich um ein Wissen, das weitgehend ohne Worte auskommt. Der Anschluss an Worte ist jedoch in unterschiedlicher Weise möglich und sinnvoll, manchmal aber sehr schwer und auch nicht immer zweckmäßig. Beschreiben Sie mal mit Worten für andere nachvollziehbar, welche einzelnen Fingerbewegungen Sie ausführen, wenn Sie zum Beispiel Ihre Schuhe mit einer Schleife zubinden. Dies wird Ihnen nur sehr schwer gelingen.

Das implizit-prozedurale Wissen ist auch entscheidend für unser Körperschema und Körperbild, d.h. für die Sicherheit, in unserem Leib zu Hause zu sein. Aber eben diese Sicherheit ist heute durch den Bewegungsmangel der Kinder sowie den überzogenen Schlankheitskult in vielfältiger Hinsicht gestört, prädisponiert zu Essstörungen bzw. -süchten als verzweifelten Versuchen der Selbstvergewisserung unserer Leibhaftigkeit.

Unsere leibhaftigen, affektu-sensumotorischen Erfahrungen können im Dialog Anschluss an unser sprachgebundenes explizit-deklaratives Wissen finden, lassen darüber die Bilder unserer Fantasie für ein inneres (Probe-)Handeln und Erleben besonders lebendig werden (Soldt, 2006). Die Lebendigkeit unseres Denkens speist sich aus diesen Bildern, die unsere vormaligen Sinneserfahrungen in jeweiligen Kontexten aktuell vergegenwärtigen.

Hierfür ein Beispiel: Der alte Herr, den ich aus dem Küchenfenster beobachte, wie er sich im Herbst unter dem großen Baum bückt, etwas aufhebt und seiner Frau gibt, die es dann in der Hand hin und her bewegt, hat offensichtlich keinen Euro gefunden sondern – Sie ahnten es schon – eine Kastanie. Diese spontane Vorwegnahme beim Hören dieser kleinen Geschichte ist aber nur denjenigen möglich, die selbst einmal die „handschmeichlerische“ Glätte einer frischen Kastanie in der Hand gespürt haben.

Unser Innenleben wird reich, wenn wir als Kinder die Chance haben, uns wie auf dem Bruegel-Bild mit all unseren Sinnen und unserer motorischen Kompetenz zu entfalten.

Jedoch – wie wir alle wissen – spielen Kinder heute kaum noch „auf der Straße, auf der Wiese, im Wald …“ Im Gegenteil, sie verpassen sich selbst freiwillig das, was zu meiner Jugendzeit noch das Allerschrecklichste war, nämlich Stubenarrest!

Auch hierzu ein Beispiel: Klausi, der Junge auf der nebenstehenden Zeichnung, hat kein starkes Kohärenzgefühl. Er frisst Süßigkeiten und Pommes, trinkt Cola, lernt schlecht, wird dümmer und immer trauriger. Was braucht Klausi wirklich? Klausi braucht jemanden, der ihn in die Intermediärräume des Spielens und des Dialoges entführt.

Auch hierzu ein Beispiel: Klausi, der Junge auf der nebenstehenden Zeichnung, hat kein starkes Kohärenzgefühl. Er frisst Süßigkeiten und Pommes, trinkt Cola, lernt schlecht, wird dümmer und immer trauriger. Was braucht Klausi wirklich? Klausi braucht jemanden, der ihn in die Intermediärräume des Spielens und des Dialoges entführt.

Die Intermediärräume des Spielens und des Dialoges

Die Intermediärräume sind die schönsten Räume der Welt, die ich kenne. Leider sind es auch Räume, die sehr schnell beschädigt werden können.

Die Intermediärräume – wörtlich übersetzt: Zwischenräume – sind nicht sichtbar, aber erlebbar. Gemeint sind die Zwischenräume, die sich im Spielen wie im Dialog und natürlich auch im spielerischen Dialog oder dialogischen Spiel eröffnen. Es sind die Räume zwischen der Fantasie des Kindes und z.B. dem Sandhaufen vor dem Kind wie auch die Räume zwischen zwei Menschen, die im Dialog vertieft sind. In den Spielintermediärräumen wie in den dialogischen Intermediärräumen kann man sich verlieren – und bereichert aus ihnen zurückkehren. Und das, was man für sich in diesen Intermediärräumen spielend an Schätzen entdecken kann, sind Lebens- bzw. Lernfreude und Friedensfähigkeit. Man kann aber noch viel mehr darin entdecken: z.B. seine eigene Kreativität und Gesundheit. Das klingt fast nach einem fernen Wunderland. – Erstmals beschrieben worden ist dieses Wunderland von dem genialen Donald Winnicott in seinem Buch „Vom Spiel zur Kreativität“ (1979, Stuttgart: Klett-Cotta ).

Darüber hinaus bedeutet ein solches Spielen mit anderen zusammen in der Gruppe (Peer-Group) auch dann noch Freude am Spielen haben zu können, wenn ich dabei desillusioniert werde, wenn ich also erlebe, dass die anderen schneller laufen oder schwimmen, besser klettern, gewandter mit dem Ball umgehen oder sich besser ausdrücken können. Die intrinsisch begründete Lust auf Welt (siehe Dornes) bleibt innerhalb solcher Spielerfahrungen trotz Enttäuschungen erhalten. Ich bedarf dann auch nicht zwingend der Suchtmittel und -handlungen, um Enttäuschungen zu verkraften oder um „kicks“ zu erleben.

Eine solche Gruppe hat mehrere Geheimnisse. Eines dieser Geheimnisse ist vor sechs Jahren von der neurobiologischen Forschung gelüftet worden. Kinder, die in den Intermediärräumen einer solchen Gruppe spielen, wo es also mehr um den Spielprozess als um das Ergebnis, den Sieg geht, produzieren im Gehirn die BDNF-Nervenwachstumsfaktoren (brain derived neurotropic factor), die eine notwendige biologische Voraussetzung für das erfolgreiche Lernen darstellen. Verkürzt heißt das: Nur Kinder, die auf diese Weise spielen können, können auch erfolgreich lernen.

Und es gibt noch ein weiteres Geheimnis einer solchen Gruppe spielender Kinder. Eine solche Gruppe entfaltet eine Haltefunktion, die man sonst in der Psychologie einer liebevollen Mutter zuschreibt (holding function). Das Wohlbefinden, das wir in der Gruppe empfinden, wenn wir mit anderen zusammen in dieser Weise spielen, hat auch sein neurobiologisches Korrelat. Denn es wird im Gehirn vermehrt das hochwirksame Oxytocin ausgeschüttet, das dafür sorgt, dass wir uns in liebevollen und freundschaftlichen Beziehungen wohlfühlen, worüber eben diese Beziehungen stabilisiert werden.

Und Kinder, die sich beim Spielen so fabelhaft betragen und zugleich getragen fühlen, können von dieser Freiheit auch besser ein Stück abgeben und sich in sinnvolle Regeln einfügen, ohne sich dabei in ihrer Lebensfreude eingeengt zu fühlen. Diesen Kindern fällt dann der Schritt von der Autonomie zur verantworteten Autonomie, das heißt vom play zum fair play nicht schwer. fair play meint den anderen wahrnehmen, sich nach seinen Möglichkeiten entfalten lassen, ihn nicht zur Seite schubsen oder ausschalten müssen.

Hierüber kann sich ein starkes Element entfalten, das die gegenwärtig immer mehr wuchernde Konkurrenzmentalität, die auch schon Kinder und Jugendliche erfasst, mildern könnte. Im fair play ist mein Gegenüber zwar mein spielerischer Gegner, mein Konkurrent, trotzdem verliere ich dessen – das sei etwas altmodisch ausgedrückt – Antlitzhaftigkeit nicht aus den Augen. Er bleibt trotz aller Rauferei mein Spielkamerad. Erinnert sei an die Spiele von Pippi Langstrumpf oder von Tom Sawyer, Huckleberry Finn und ihren Freunden. In diesen Spielen ging es oftmals wild zu, es gab Gehässigkeiten, Gemeinheiten, aber keiner wurde ausgeschaltet. Der freundschaftlich-tragende Zusammenhalt wurde nicht zerstört. Solch ein Zusammenhalt ist Grundlage des Kohärenzgefühles einer Gruppe.

Das Kohärenzgefühl in der Gruppe

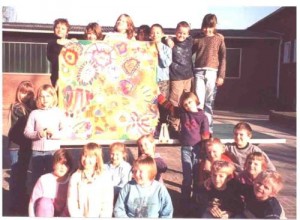

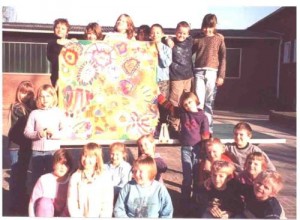

Wie ein solches Kohärenzgefühl, das sich in einer Gruppe entfaltet „aussieht“, zeigt das hier abgebildete Foto.

Es geht um eine bildnerische Gemeinschaftsproduktion in einem zweiten Schuljahr, in dem die Kinder auf einer 1 x 1 Meter großen Leinwand jeweils eine Blume malen konnten. Keine Blume wurde übermalt. Die Kinder entdeckten, dass ihre Blume zusammen mit den anderen jeweils viel schöner aussieht, als wenn sie alleine auf der Leinwand zu sehen gewesen wäre. Die Freude der Kinder über das gelungene Werk, mit dem sie sich identifizierten, ist ohne Schwierigkeiten zu erkennen.

Die Identität des Einzelnen geht in dieser Gemeinschaftsproduktion nicht verloren, sondern ist gut aufgehoben, sogar erhöht. Und jedes Kind wusste auch, wer welche Blume gemalt hat – die jeweils anderen wurden also mit ihren Produktionen gleichfalls wahrgenommen.

Die Freude der Kinder am gemeinsamen Wahrnehmen und Gestalten zeigt auch das Bild, das anlässlich des Besuches einer Hundertwasser-Ausstellung in Quakenbrück entstanden ist. Jedes Kind zeichnete ein kleines Detail aus einem Hunderwasser-Bild seiner Wahl ab und malte um dieses Detail herum sein eigenes „Hundertwasser-Bild“, das seinen eigenen Einfällen und Gestaltungsoptionen entsprach. Die Bilder beeindruckten die Ausstellungsorganisatoren so sehr, dass sie sie im Foyer der Ausstellungsräumlichkeiten aufhängen ließen. Mit dabei war auch das Bild einer Schülerin, die zwischen den beiden Stunden, in denen die Bilder hergestellt wurden, erkrankte und deswegen ihr Bild nicht selber fertig malen konnte. Dies übernahm ein Mitschüler, dessen „Vollendung“ des Bildes von der erkrankten Schülerin freudig akzeptiert wurde. Der Herstellungsprozess der Bilder sowie die Präsentation in den Ausstellungsräumen führten zu einer intensiven Kommunikation zwischen den Schüler/innen einerseits sowie den Schüler/innen und deren Eltern andererseits. Letztere wurden von den Schüler/innen in die Ausstellung mitgenommen und konnten sich nur noch wundern, was die Schüler/innen von dem Maler und dessen Werk alles wussten. Dialogisch verdichtete sich situativ das Kohärenzgefühl zwischen den Schüler/innen und zugleich auch zwischen den Schüler/innen und Eltern, indem diese Sonntagnachmittags eben nicht nur vor dem Fernseher saßen, sondern intensiv ein gemeinsames Thema verfolgten.

Aus der – in den angelsächsischen Ländern erfolgreich praktizierten – Multi-Familientherapie und der daraus abgeleiteten Familienschule wissen wir, wie hilfreich schöpferische Aktivitäten, in die die Eltern eingebunden werden, gerade bei Teilleistungsschwächen sind (vgl. hierzu Retzlaff, R. et al., 2008: Multi-Familientherapie bei Kindern mit Teilleistungsfertigkeiten. Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 57, S. 346-361 sowie Asen, E. u. Scholz, M., 2008: Multi-Familientherapie in unterschiedlichen Kontexten. Ebd., S. 362-380).

Warum nicht die Familienschule in diesem Sinne in die Ganztagsschule zu integrieren zu versuchen? Das Kohärenzgefühl in der Gruppe kann wie über diese bildnerische Gemeinschaftsproduktionen auch über Projektarbeit in der Schule – oder anderenorts – gefördert werden.

Das Kohärenzgefühl kann sich in einer Gruppe, so zum Beispiel einer Familie einstellen, aber ebenso auch das Lebensgrundgefühl eines Paares sowie eines jeden Einzelnen ausmachen. Das Kohärenzgefühl meint damit auch für den Einzelnen, also individuell, eine Grundstimmung oder Grundsicherheit innerlich zusammengehalten zu werden, nicht zu zerbrechen und gleichzeitig auch äußeren Halt und äußere Unterstützung zu finden. Der Kohärenzsinn beschreibt eine mit diesem Gefühl einhergehende und an gedankliche Aktivitäten geknüpfte Weltsicht: Meine Welt ist verständlich, stimmig, geordnet; auch Probleme und Belastungen, die ich erlebe, kann ich in einem größeren Zusammenhang begreifen (Dimension der Verstehbarkeit). Das Leben stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann. Ich verfüge auch über innere und äußere Ressourcen, die ich, um mein Leben zu meistern, einsetzen kann (Dimension der Handhabbarkeit). Für meine Lebensführung ist Anstrengung sinnvoll. Es gibt Ziele und Projekte, für die es sich zu engagieren lohnt (Sinndimension).

Noch einmal das Beispiel Huckleberry Finn: Er kannte sich in dem Urwald und auf dem Mississippistrom aus, er kannte sich mit dem Wetter aus und wusste, wie man preisgünstig ein Floß organisiert, ein Feuer macht, das nicht zu viel Rauch entwickelt und wie man Fische fängt und brät. Das Wichtigste war aber die Sinnhaftigkeit, die er in der Beziehung zu seinem Freund Jim erlebte.

Zur Entstehungsgeschichte des Konzeptes vom Kohärenzgefühl

In diesem Zusammenhang einige Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte des Konzeptes vom Kohärenzgefühl. – Im Jahre 1970 führte Antonovsky in Israel eine Befragung zur Gesundheit von Frauen durch, die den Schrecken und das Entsetzen von Verfolgung, Inhaftierung und Konzentrationslagern überlebt hatten. Diese Frauen waren im Kindes- und Jugendalter schwersten Traumatisierungen ausgesetzt gewesen. 71 Prozent berichteten als Folge dessen über deutliche seelische und körperliche Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit. Dies war auch zu erwarten gewesen und daher nicht weiter verwunderlich. Was Antonovsky vielmehr beschäftigte, war die Frage, warum 29 Prozent der Frauen trotz der massiven Belastungen dennoch bei relativ guter Gesundheit waren. Diesen Wechsel in der Perspektive bezeichnete er rückblickend als die entscheidende Wende in seiner Arbeit, aus der heraus er dann auch sein Konzept vom Kohärenzgefühl entwickeln konnte.

Das Kohärenzgefühl ist entscheidend für unsere körperliche und seelische Gesundheit – gerade auch unter Belastung und Krankheit. Und das Kohärenzgefühl ist eine entscheidende Kraft z. B. auch gegen Hyperaktivität und Sucht.

Gerade in der aktuellen Diskussion um das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit oder ohne Hyperaktivität (AD(H)S), aber auch bei anderen Krankheiten und Störungen wie Sucht, Gewalt und manchen Lernstörungen wird immer wieder angeführt, dass diese vererbt, d.h. genetisch begründet seien und damit schicksalhaft sich früher oder später zeigen müssten. Vorbeugende und gesundheitsförderliche Bemühungen seien deswegen zwecklos. Wenn sich das Krankheitsbild dann zeige, könnten wie z.B. bei AD(H)S nur Medikamente und ergänzend eine Verhaltenstherapie helfen.

Jedoch: „Gene steuern nicht nur, sie werden auch gesteuert. Die Vorstellung, dass Gene auf eine starr festgelegte Weise funktionieren und danach das gesamte Leben programmieren, ist nicht zutreffend. Vielmehr unterliegen Gene zahlreichen Einflüssen, die ihre Aktivität in hohem Maße regulieren.“ (Bauer, J.: Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Frankfurt/M.: Eichborn 2002) Hierzu gehören geistige Tätigkeiten, Gefühle und Erlebnisse in zwischenmenschlichen Beziehungen, Panik und Katastrophenerlebnisse, aber auch Freude, Geborgenheit und Gelassenheit. Daher kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass das Kohärenzgefühl auch entscheidend für eine positive Entwicklung des kindlichen Gehirnes ist:

- 26.000 Gene produzieren 26.000 Proteine, die für Struktur und Funktion des menschlichen Organismus die entscheidenden Bausteine sind.

- Jedes Gen hat als „Ingenieur“ Kenntnisse für die Produktion eines speziellen Proteins.

- Die Aufträge für die Produktion dieses jeweiligen Proteins durch sein Gen nehmen die regulativen Sequenzen entgegen, die in der Nähe der Gene ebenfalls auf dem zwei Meter langen DNS-Faden angesiedelt sind.

- Auftragsüberbringer sind die Transskriptionsfaktoren, die an den regulativen Sequenzen andocken.

- Die Transskriptionsfaktoren werden wiederum von aktuellen inner- und außerzellulären Prozessen beeinflusst.

Kohärenzgefühl und Kohärenzsinn bewirken eine verminderte Lebensangst und mehr Gelassenheit bei Belastungen. Dies hat auf unsere Lernfähigkeit und Gesundheit einen entscheidenden Einfluss. Denn bei einem starken Kohärenzgefühl sind es vergleichsweise nur wenige akute Belastungsreaktionen, in denen das Stresshormon Cortisol deutlich vermehrt ausgeschüttet wird. Die Ausschüttung des Cortisols bei stark empfundenem Stress ist zunächst sinnvoll, weil dadurch die Kampf- und Fluchtreaktion des Gesamtorganismus heruntergeregelt wird. Wenn jedoch aufgrund einer starken Ängstlichkeit bei mangelhaftem Kohärenzgefühl eine Kampf-/Fluchtreaktion auf die andere folgt, bleibt der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht. Hierdurch wird dann wegen der gewebs- und zelldeaktivierenden Wirkung des Cortisols zum Beispiel das Immunsystem unterdrückt, wodurch wir für Infekte, aber auch für Krebserkrankungen, anfälliger werden. Die Wundheilung verzögert sich, der Knochen wird abgebaut, besonders aber wird auch das Hirngewebe als hochaktives „Umbaugewebe“ in seiner Aktivität, bzw. Ausbildung gebremst. Dadurch bleiben unsere Lernbemühungen erfolglos. Denn wir lernen dauerhaft nur, wenn sich im Gehirn die Verknüpfungen unter den Nervenzellen verdichten.

Ich sagte nun eingangs, dass durch Spiel und Dialog ein starkes Kohärenzgefühl entsteht, wodurch die Lebensangst abnimmt und die Gelassenheit gestärkt wird. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass bereits die ersten Begegnungen zwischen Mutter und Kind sich in spielerisch-dialogischen Intermediärräumen abspielen. Für den Außenstehenden wird diese spielerisch-dialogische Begegnung noch deutlicher, wenn das Kind im Alter von zwei Monaten im Kontakt zu lächeln beginnt, die kindlichen Laute nuancenreicher werden, Wohlbehagen und Freude sowie Ärger und Spannung unterscheidbarer werden lassen, die Bewegungen immer zielgerichteter werden. Die Mutter (oder der Vater) nimmt die Gesten und Laute des Kindes auf, wiederholt diese variierend. Kind und Bezugsperson stellen sich dabei in ihrer Körpermotorik und Lautbildung so aufeinander ein wie zwei, „die gemeinsam freudig tanzen“ oder im Duett singen (Milch, W., 2000: Kleinkindforschung und psychosomatische Störungen. Psychotherapeut, 45, S. 18-24).

Diese aktivierende Kraft der spielerisch-dialogischen Begegnung erspüren wir jedoch nicht nur bereits schon in den ersten Tagen des menschlichen Lebens, sondern auch noch an dessen Ende: Gehen wir in ein Altersheim, befreien wir die stumpfsinnig vor der Glotze hängenden Alten von diesem Medium, singen wir mit ihnen, tanzen wir mit ihnen – und wir staunen immer wieder neu, wie rege, fröhlich und Geistes-gegenwärtig diese Menschen sich auf einmal zeigen können.

Über das Musizieren im Allgemeinen sowie über das Singen im Besonderen werden im Gehirn über die Ausschüttung von Neurotransmitter Prozesse aktiviert, die für das Lernen von größter Bedeutung sind. Im Frontalhirn wird das Dopamin ausgeschüttet, das sowohl für die gute Laune wie auch für die Konzentration und die Impulsregulierung zuständig ist, im zentralen Höhlengrau sind es die Endorphine, die für Angstfreiheit, Beruhigung und Schmerzmilderung sorgen. Diesen Effekt des Singens kannten noch die alten Volksschulpauker, die acht Jahrgänge in einer Klasse hatten. Wenn es um zwölf Uhr in der Klasse etwas kribbelig wurde, dann ließen sie ihre Schüler/innen aufstehen und singen. Danach ging es eine halbe Stunde wieder konzentriert und ruhig weiter.

Und wegen der genannten Neurotransmitterausschüttung insbesondere beim Singen gibt es Wiegen- und Gutenachtlieder, haben wir gesummt und gepfiffen, wenn wir früher im Keller Angst hatten und deswegen haben die Menschen früher in Not nicht nur gebetet, sondern auch gesungen.

Aber stellen Sie sich vor: An einem sommerlichen Montagmorgen stehen Sie – nicht alkoholisiert – an einer Straßenbahnhaltestelle. Sie aktivieren Ihr körpereigenes Dopamin-Belohnungssystem, indem Sie nicht den MP3-Player einschalten, sondern laut und freudig singen: „Geh aus mein Herz …“ Neben den diagnostischen Erwägungen seitens der Mitwartenden werden Sie vermutlich auch noch ein allgemeines Peinlichkeitsgefühl auslösen. Anders hingegen die Reaktion noch im Grundschulunterricht meiner Frau, in dem diese gerade eines neues Lied einübt. Die kleine Sonja meldet sich: „Das Lied kenne ich schon aus dem Kindergarten. Soll ich es mal vorsingen?“ „Oh ja, gern!“. Die anderen Kinder hören aufmerksam und anerkennend zu. Keine hämische Bemerkung; niemand lacht. – Das, was die kleine Sonja aus dem Kindergarten mitbringt, ist eine kostbare, immer seltener werdende salutogenetische Ressource.

Kreativ-kommunikative Darstellungsweisen von Anfang an wahrnehmen und fördern

Es hat nun leider auch etwas mit Schule zu tun, wenn uns eben diese sowohl für unsere Gesundheit als auch für unsere Lernfähigkeit so wertvolle Ressource verdorben wird.

Kinder sind mit ihren kreativ-kommunikativen Ausdrucksformen identifiziert. Es sind ihre jeweils eigenen Produktionen und keine Re-Produktionen, wie zum Beispiel die korrekte Lösung einer Rechenaufgabe. Wird das Lied oder das Bild, die Geschichte oder die turnerische Übung schlecht bewertet, wird auch das Kind entwertet. Und zwar viel stärker als bei einer schlechten Mathematikarbeit, denn diese ist nicht das eigene Produkt, sondern eine Re-Produktion. Von daher ist eine Distanzierung viel eher möglich als von einem entwerteten Bild.

Die ersten kreativ-kommunikativen Darstellungsweisen des Kindes sind dessen Lächeldialoge. Hierauf freuen sich die Eltern eines jeden Kindes, sofern sie das Lächeln nicht schon vorher verlernt oder selbst nie erfahren haben. „Bis zum Alter von sechs Monaten gibt es unter normalen Umständen bis zu dreißigtausend solcher Lächelbegegnungen (…). Es sind dies keine Affektansteckungen sondern echte Dialoge (…). Mit jeder der dreißigtausend Lächelbegegnungen wächst ein Stück Wissen, dass das entstehende Selbst die Quelle der mütterlichen Freude ist. Das Kind weiß nun, dass es für die anderen ein Geschenk ist.“ (Krause, R., 2001: Affektpsychologische Überlegungen zur menschlichen Destruktivität. Psyche – Z Psychoanal, 55, 934-960)

Das wahrnehmende Lächeln der Eltern schützt vor negativen Stresseinwirkungen, denen das Kind im Laufe seiner weiteren Entwicklung ausgesetzt ist. So bleibt das Kind unter Belastung – wie zum Beispiel der einer vorübergehenden Trennung – gelassener. Es reagiert weniger angstvoll oder aggressiv, wenn es nur häufig genug diesen wahrnehmenden Lächeldialog erlebt hat. Es zeigt eine basale Gelassenheit, die durchaus als Grundlage des späteren Kohärenzgefühles aufgefasst werden kann.

Das erste Lächeln des Kindes erfolgt spontan im Schlaf und wird dann im wachen Dialog durch das antwortende Lächeln der Eltern verstärkt, was wiederum deren Lächeln und Freude fördert. Hier findet sich die Grundform eines positiven selbstverstärkenden Zirkels zur Lebensfreude. Solche selbstverstärkenden Zirkel zur Lebensfreude können späterhin überall da entstehen, wo ein Kind im Spiel schöpferisch etwas hervorbringt und als Geschenk präsentieren möchte – z.B. sein Bild. Entscheidend ist dann das annehmende Lächeln und: die aufmerksame Wahrnehmung des Bildes. Denn das Bild ist das Kind.

In der Übergangsphase vom Krabbeln zum Laufen, mit ungefähr einem Jahr also, wird die Umwelt für das Kleinkind aufregender als in den vorausgegangenen zwölf Monaten der Säuglingszeit. Das Kind kann eigenmotiviert und selbständig die Haltung auf allen vieren überwinden und sich in das Abenteuer der spielerischen Umwelterkundung stürzen. Es verbringt nun weniger Zeit als zuvor mit der Erkundung des mütterlichen oder väterlichen Gesichtes. Sein Interesse gilt auch der aufregenden Welt um ihn herum. Mit allen Sinnen wird diese Welt erkundet – diese Erfahrungsräume des Spielens sind die schon genannten Intermediärräume.

Im Alter zwischen eineinhalb und vier Jahren hat das Spielen außer der Lust und der Freude, die das Kind dadurch erfährt, auch eine dialogische Funktion, die an die Stelle der Lächeldialoge gerückt ist. Nun ist es nicht mehr nur „face to face“ der elterliche Gesichtsausdruck, über den das Kind etwas von sich selbst zurückgespiegelt bekommt und auch zugleich aus etwas von den Eltern erfährt, sondern auch die elterlichen Kommentare zu seinem Spiel sind es, denen diese Doppelfunktion zukommt. Und die Kommentare der Erzieher/innen sowie die der Grundschullehrer/innen stehen genau in der Fortsetzung dieser wahrnehmenden und bestätigenden Kommunikation, die mit den Lächeldialogen beginnt und sich über die Handlungskommentare der Eltern zu den Entfaltungen des Kindes in den Erfahrungsräumen des Spielens fortsetzt. Aber auch noch den Kommentaren unserer Lehrherren/Lehrfrauen, Professoren/innen oder anderweitigen Vorgesetzten haftet dieses Moment an.

Danach geht es um das „Unterscheidungslernen“. Auch wenn die Hilfsbereitschaft des Kindes, den Kamin säubern zu wollen, positiv einzuschätzen ist, so ist das Ergebnis für die Eltern vermutlich nicht besonders beglückend ausgefallen. Anstelle eines Lobes wird es wohl eher einen entsetzten Aufschrei gegeben haben. Dennoch: wenn dieses Bild vierzehn Tage später beim Kaffeeklatsch gezeigt worden ist, dann wird dies vermutlich von einem herzlichen Gelächter begleitet worden sein. Lernprozesse dieser Art bleiben keinem Kind in seinen spielerischen Erkundungs- und Eroberungsprozessen erspart. Entscheidend ist, dass die Kommentierungen solcher „kleinen Katastrophen“ in eine wohlwollend-akzeptierende Grundstimmung, die das Kind täglich erfährt, eingebettet sind und dass das Kind nicht tiefgreifend beschämt wird.

Kinder suchen Spielsituationen

Kinder suchen Spielsituationen

Kinder suchen im Laufe ihrer Entwicklung Spielsituationen, die einen zunehmenden Anforderungscharakter aufweisen: Balancieren, Klettern, Schwimmen, Buden bauen, Fahrrad fahren, Computer nutzen usw. Die Lebensfreude eines Kindes schließt die lustvolle Welt- und Selbsterfahrung bei zunehmender eigener Kompetenz mit ein. Diese Erfahrensräume des Spielens schließen unmittelbar an die eben genannten frühen Intermediärräume an. In den Geschichten z.B. um Huckleberry Finn oder Pippi Langstrumpf werden deren für das Kohärenzgefühl so bedeutsame Erfahrungen in diesen Intermediärräumen eindringlich vermittelt. Das Gleiche gilt aber auch für alle schöpferischen Fächer und die Projektarbeit in der Schule.

Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung, dass der Prozess, das Handeln selbst genauso wichtig ist wie das Produkt und dass es zumindest in der Primärpädagogik keine Bewertungen und damit auch keine Entwertungen gibt.

Das Spannende an dem schöpferischen Gestalten ist, dass über die zunehmenden Anforderungsstrukturen die Kinder eben das erfahren, was in dem Salutogenesemodell als Handhabbarkeit und Verstehbarkeit beschrieben wird. Verstehbarkeit und Handhabbarkeit werden dann in den Intermediärräumen des Dialoges in das Moment der Sinnhaftigkeit integriert (die drei Teilkomponenten des Kohärenzgefühls!).

Damit sind wir wieder bei unserer Eingangsthese angelangt. Zugleich müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, vor welchen Aufgaben wir als Eltern, Pädagogen/innen, Ärzte/innen stehen angesichts des Umstandes, dass die Kinder ihre abenteuernde Welterfahrung mit allen Sinnen gegen freiwilligen Stubenarrest eingetauscht haben. Bedrückend ist, dass viele Eltern immer mehr Schwierigkeiten haben, das Spiel ihrer Kinder im Sinne von Play und Fairplay zu fördern, da sie selber schon nicht mehr über ein implizites und explizites Spielwissen verfügen. Das Gleiche gilt leider auch für viele Erzieher/innen am Anfang ihrer Ausbildung – so die sorgenvolle Mitteilung von Fachschulleiter/innen auf einer Fachtagung in Erfurt November 2007.

Wir sollten uns der Bedeutung, die die Intermediärräume für die schöpferische Entfaltung der Kinder über Spiel und Dialog in der Familie und im Kindergarten haben, stets gewahr sein. Spielen ist für die gesunde Entwicklung ein kostbarer, unersetzbarer Vorgang und sollte keinesfalls durch vorzeitige Lern- und Paukprogramme eingetauscht werden. Schon gar nicht durch irgendwelche Computerprogramme. Denn die Durchorganisation und Vernetzung unseres Gehirns erfolgt unter dem Einfluss eben des Spielens und des Dialoges. In der affektu-sensumotorischen und dialogischen Hungeratmosphäre der Medienwelt verkümmert die Gehirnentwicklung. Das Gehirn arretiert in dem, was es schon von Geburt an kann, nämlich ein lebhaftes Interesse des Menschen für äußere bewegte Bilder erzeugen. Kultureller Fortschritt ist aber erst möglich, wenn das Gehirn die Kapazität, die es für die Wahrnehmung äußerer bewegter Bilder vorhält, für innere bewegte Bilder verwendet. Und innere bewegte Bilder sind als Denksymbole entscheidend für unsere Denkfähigkeit.

Diese Umwidmung der Hirnkapazität für innere bewegte Bilder wird in den Intermediärräumen des Spielens und des Dialoges aktiviert. Zugleich entfaltet sich ein starkes Kohärenzgefühl, das nicht nur diesen Umwandlungsprozess, sondern die Lernfähigkeit im Allgemeinen fördert. Das Gehirn entfaltet dabei die Fähigkeit, sich auf neue Lernsituationen immer wieder optimal einzustellen. Kinder, die wie auf dem Bruegel-Bild spielen, können sowohl in einen Baum klettern als auch ab elf oder zwölf Jahren optimal mit einem Computer umgehen. Sie überholen dabei mit ihren Fähigkeiten Kinder, die bislang vorwiegend vor dem Computer gesessen, aber nie anderweitig gespielt haben. Medienkinder entwickeln ein in seinen Funktionen sehr eingeschränktes Gehirn, haben dann weder die Kompetenz noch die Lust in Bäume zu klettern oder andere Aufgaben zu meistern, die nicht per Mausklick zu erledigen sind.

Hier sind Eltern, Erzieher/innen und Lehrkräfte präventiv gefordert, die virtuellen  Räume zumindest vorübergehend zu verschließen und dazu beizutragen, dass salutogenetische Intermediärräume eröffnet werden. Konkrete Empfehlungen gibt es hierzu auf dem kostenlosen Flyern und Plakaten des Beltz-Verlages: „Nehmen Sie sich Zeit …“.

Räume zumindest vorübergehend zu verschließen und dazu beizutragen, dass salutogenetische Intermediärräume eröffnet werden. Konkrete Empfehlungen gibt es hierzu auf dem kostenlosen Flyern und Plakaten des Beltz-Verlages: „Nehmen Sie sich Zeit …“.

Abgebildetes Faltblatt kann kostenlos beim Beltz Verlag bezogen werden. Interesse? Anklicken!

Nehmen Sie sich Zeit!

1. Nehmen Sie sich Zeit, mit ihren Kindern zu sprechen. Denn Kinder lernen Sprache vor allem im Dialog – von Angesicht zu Angesicht.

2. Zeigen Sie im Gespräch Interesse für das, was Ihr Kind erlebt hat, was es bewegt. Es kann sich in einer solchen Atmosphäre leichter öffnen und seine Gefühle besser verarbeiten. Es gibt dann nicht mehr so viel, was Ihrem Kind „schwer im Magen liegt“, ihm „Kopfzerbrechen bereitet“, und „an die Nieren geht“. Gleichzeitig erwirbt Ihr Kind Lebendigkeit im sprachlichen Ausdruck und in der Phantasie. Ihr Kind kann seinem Sprachgefühl vertrauen, es kann seine Anliegen sprachlich darstellen. Und es braucht dazu weniger seine Fäuste.

3. Kinder, denen gut zugehört wird, können auch selber gut zuhören. Wenn sich also ein Gespräch zwischen Ihnen und Ihrem Kind ergibt, schalten sie Fernseher, Computer und Radio aus. Sie (und Ihr Kind) können besser zuhören bzw. beim Zuhören eigene innere Bilder entwickeln. Auch wenn Sie meinen, gar nicht auf den Fernseher zu achten, wird Ihre Wahrnehmung allein schon durch die unterschwellig wahrgenommenen, ständig wechselnden Licht- und Schattenverhältnisse des Raumes gründlich gestört.

1. Kinder, denen gut zugehört wird, sind gelassener, schlafen besser, fühlen sich weniger unter Stress und transportieren das, was sie tagsüber gelernt haben, im Schlaf besser vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis.

4. Lesen Sie Ihrem Kind etwas vor und geben Sie ihm Bücher zum selber Lesen. Schaffen Sie eine gemütliche Stimmung beim Vorlesen, wie z.B. bei der Gutenacht-Geschichte. Diese gemütliche Stimmung entsteht später auch dann, wenn das Kind alleine ein interessantes Buch aufklappt und es liest. Lesen ist das entscheidende Training für das Gehirn – nicht wahlloser Medienkonsum.

5. Stellen Sie Ihrem Kind keinen eigenen Fernseher zur Verfügung. Je weniger Ihr Kind mit Fernsehen und Computerspielen seine Zeit verbringt, desto besser. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen eindeutig: Kinder, die übermäßig elektronische Medien konsumieren, sind häufiger leistungsschwach und übergewichtig, traurig und beziehungsleer und sie neigen eher zu Gewalt.

6. Kinder brauchen Bewegung im Spiel, keinen Stubenarrest vor den Medien. Lassen Sie in Ihrer Familie Wandern, Fahrradfahren, Schwimmen, Ballspiele auch mit ihrer eigenen Beteiligung zur Selbstverständlichkeit werden. Wenn Ihr Kind in einen Sportverein geht, besprechen Sie mit seinen Betreuern dort, dass das sportliche Miteinander, die sportliche Aktivität und nicht der Sieg im Vordergrund steht.

7. Wenn Ihr Kind am Malen Freude hat, fördern Sie dies mit Material und Aufmerksamkeit. Greifen Sie nicht korrigierend in die Gestaltungen ein, lassen Sie den Eigen-Sinn gelten. Vermeiden Sie unbedingt Negativzensuren. Es bedarf aber auch keines inflationären Lobes. Wenn Sie – sinngemäß – sagen: „Toll, dass du so gerne malst!“, reicht das schon. Die Bilder nicht gleich wegpacken, sondern gut sichtbar aufhängen. Zum Beispiel am Pinnbord in der Küche oder im Flur, wo alle sie sehen können.

8. Singen Sie zusammen mit Ihren Kindern – zum Beispiel zur Gutenacht-Geschichte. Keine entwertenden Bemerkungen, wenn Sie meinen, dass Ihr Kind „schräg“ singt. Besonders wenn wir singen, sind wir durch Kritik sehr leicht verletzbar. (Das gilt im Grunde für alle schöpferischen Tätigkeiten einschließlich der „Kurzgeschichten“, die die Kinder am Ende eines Tages zu ihren Erlebnissen erzählen.) Beginnen Sie mit dem (Vor-)Singen so früh wie möglich. Am besten schon während der Schwangerschaft. Wenn Ihr Kind (auch und besonders zusammen mit anderen Kindern) Interesse und Freude am Singen oder Musizieren hat, kann ihm für die Entwicklung seiner sozialen Qualitäten kaum etwas Besseres passieren. Wichtig dabei: Es kommt nicht darauf an, im Wettbewerb der beste zu sein, sondern sich auf andere „einstimmen“ zu können.

9. Singen und eigenes Musizieren senken Angst und fördern Aufmerksamkeit. Beides schafft damit die besten Voraussetzungen für Lernfreude und Lernfähigkeit.

Literatur

Antonovsky, A. (1997): Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: dgvt-Verlag.

Dornes, M. (1993): Der kompetente Säugling. Die präverbale Entwicklung des Menschen. Frankfurt/M.: Fischer.

Lindgren, A. (1977): Das entschwundene Land. Hamburg: Oettinger.

Schiffer, E. (1993/1997): Warum Huckleberry Finn nicht süchtig wurde. Anstiftung gegen Sucht und Selbstzerstörung bei Kindern und Jugendlichen. Weinheim und Basel: Beltz.

Schiffer, E. (2001): Wie Gesundheit entsteht. Salutogenese: Schatzsuche statt Fehlerfahndung. Weinheim und Basel: Beltz.

Schiffer, E. & H. (2002): Nachdenken über Zappelphilipp – ADS: Beweg-Gründe und Hilfen. Weinheim und Basel: Beltz.

Schiffer, E. & H. (2004): LernGesundheit. Lebensfreude und Lernfreude in der Schule und anderswo. Weinheim und Basel: Beltz.

Schiffer, E. (2006): Reise zur Gelassenheit. Den sicheren Ort in sich entdecken. Freiburg/Brsg.: Herder.

Schiffer, E. (2008): Warum Tausendfüßler keine Vorschriften brauchen. Intuition. Wege aus einer normierten Lebenswelt. Weinheim und Basel: Beltz.

Twain, M. (1980): Huckleberry Finns Abenteuer. Berlin: Verlag Neues Leben. Lizenzausgabe für den Herder-Verlag, Freiburg/Brsg.

Winnicott, W. Donald (1979): Vom Spiel zur Kreativität. Stuttgart: Klett-Cotta.

Link zu weiteren Publikationen: Allesamt sehr empfehlenswert!

Dr. Eckhard Schiffer ist Mitglied im Fachbeirat des ABA Fachverbandes.

Beim vorstehenden Beitrag handelte es sich um einen Vortrag anlässlich der Tagung „K wie Kinder im Blick“ am 18. November 2008 beim LVR-Landesjugendamt in Köln-Deutz. Er wurde zunächst unter dem Titel „Schatzsuche im offenen Ganztag – Lerngesundheit durch Ressourcenorientierung – Anerkennung statt Demütigung“ in der Zeitschrift „inform“ 1/2009 veröffentlicht. Die Zeitschrift erscheint als digitale Publikation und wird vom Landesjugendamt Rheinland zum Thema „Jugendhilfe und Schule“ herausgegeben. Die „inform“-Ausgaben können auch im ABA-Netz heruntergeladen werden. Die Einrichtung dieser Seite erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Eckhard Schiffer und Alexander Mavroudis, beim Landesjugendamt Rheinland verantwortlich für die „inform“.

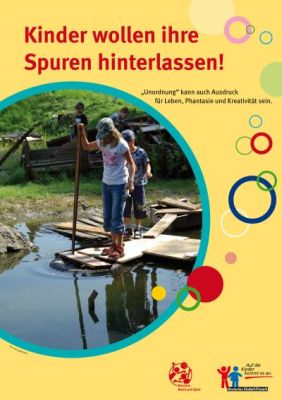

Abbildung: Bündnis Recht auf Spiel/DKHW

Abbildung: Bündnis Recht auf Spiel/DKHW

Spartenfaltblatt (2012)

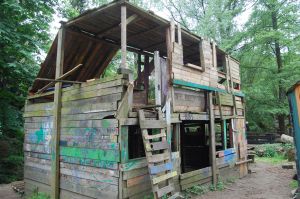

Spartenfaltblatt (2012) Dieses wahrliche Abenteuer-Foto hat uns der geschätzte Schweizerische Kollege Toni Anderfuhren zur Verfügung gestellt. Wir wollen es Ihnen nicht vorenthalten.

Dieses wahrliche Abenteuer-Foto hat uns der geschätzte Schweizerische Kollege Toni Anderfuhren zur Verfügung gestellt. Wir wollen es Ihnen nicht vorenthalten.

Foto: Abenteuerspielplatz Oberkassel, Düsseldorf

Foto: Abenteuerspielplatz Oberkassel, Düsseldorf Foto: Rainer Deimel (2010)

Foto: Rainer Deimel (2010) Foto: Rainer Deimel (2010)

Foto: Rainer Deimel (2010)

Foto: Abenteuerspielplatz „Alte Ziegelei“, Bielefeld

Foto: Abenteuerspielplatz „Alte Ziegelei“, Bielefeld

Abenteuerspielplatz Düsseldorf-Eller, 2008 (Foto: Rainer Deimel)

Abenteuerspielplatz Düsseldorf-Eller, 2008 (Foto: Rainer Deimel)